Lulu est une mère de famille de la classe moyenne qui se met en tête de trouver un emploi, elle a "envie de travailler". Mais son entretien d'embauche pour être secrétaire se passe mal, face à un DRH peu avenant, et soudain, elle n'a pas envie de rentrer à la maison. Elle prend un hôtel dans cette petite ville côtière et, chaque jour, l'envie de rester, loin de sa famille, persiste...

Autant vous dire que je n'y croyais pas du tout. On aurait dit une resucée du pourtant très récent "Elle s'en va" (avec Catherine Deneuve dans le rôle de la paumée qui part dans un road-trip où elle apprendra à renouer avec sa famille, trouver l'amour, s'accomplir en tant que femme, ce genre de choses), qui plus est mes rapports avec Karin Viard sont, au mieux, conflictuels. Je sentais venir le film plein de bons sentiments dégueulasses avec des personnages caricaturaux dans une histoire inintéressante.

Et il y a de ça, en vérité. Pas mal de facilités, une poignée de stéréotypes, une résolution trop pratique, bref, tout ce que le cinéma français fait de moyen, parfois. Mais pourtant, ce film n'est pas mauvais. Peut-être étais-je juste dans un particulièrement bon soir pour le voir (après dix heures passées face à des photos de maladies dermatologiques, tout paraît magnifique, ça se tient), mais je comprends pourquoi "Lulu femme nue" a été salué par la critique. Le film a quelque chose d'inexplicablement enthousiasmant, mignon, touchant.

Peut-être est dû à la mise en scène, discrète mais sensée, qui sait user des couleurs avec goût et connaît quelques moments puissants. Peut-être Karin Viard, tout simplement, qui gagne en conviction à mesure que le temps passe, d'abord un peu fausse et finalement très entière, ou le reste du casting, avec en tête la jeune et habitée Solène Rigot et la moins jeune Claude Gensac... Peut-être est-ce la tonalité des dialogues, la structure nerveuse du récit, l'obstination à se trouver sur le drôle et l'émouvant. Ou non, sans doute que le film est beau parce qu'il sait rester libre pour parler de liberté.

jeudi 27 février 2014

mercredi 26 février 2014

"Dallas Buyers Club", Jean-Marc Vallée

Cette reconstitution de l'époque du début de l'épidémie SIDA est un thème toujours fascinant par l'ampleur, inédite dans la société contemporaine, de cette tragédie sanitaire et de toutes ses conséquences. On redécouvre avec effroi la violente ségrégation réservée aux personnes touchées, notamment l'amalgame entre sidéen et homosexuel, le malade étant littéralement fui comme un pestiféré. Les choses vont plus loin, ici, puisque le focus est mis sur ce phénomène peu connu, mais qui a fleuri à cette période : les "clubs" d'acheteurs de traitements alternatifs.

Mais la véritable performance d'acteur est celle de Jared Letto, dans un rôle difficile et puissant. Il incarne le désabusement amusé de tous ces exclus, qui se retrouvent embarqués ensemble dans une aventure étrange, toujours entre drame et comédie, sans jamais vraiment s'attacher à l'un ou l'autre extrême, laissant une impression en demi-teinte encore renforcée par une fin qui ne semble pas sûre de ce qu'elle veut dire. Le piège du fait-divers historique adapté à l'écran n'est pas très loin, et la décevante sagesse de la mise en scène tranquille vient amplifier cette incertitude... Aussi, le potentiel ne se déploie jamais vraiment, et donc l'émotion est imparfaite. Ce qui captive, c'est surtout le récit soutenu de la force du désespoir.

mardi 25 février 2014

"Viva la Libertà", Roberto Andò

Dans ce film italien, la tête de l'opposition politique est tellement décriée par l'ensemble de la population, partisans y compris, qu'il fuit à Paris chez son ex pour se ressourcer loin des critiques... Et son parti finit par le remplacer par son frère jumeau, bipolaire excentrique, qui, s'il devait juste faire bonne figure en attendant le retour de son frère, s'avère être un politicien chevronné dont les manières originales commencent à séduire les foules et ses collègues...

Le glorieux Toni Servillo porte donc à lui seul cette très bonne idée de départ. Après sa performance dans le remarquable "La Grande Bellezza", on comprend aisément qu'il ait pu être choisi pour cette tâche, qu'il effectue avec brio. Il parvient à faire exister avec une consistance mêlée de mystère chaque frère : d'un côté, Enrico se retrouve face à ses démons, dans un anonymat en France qui lui permettra, progressivement et subtilement, de redéfinir qui il veut être, loin de toutes les considérations imposées dans lesquelles il s'était enchaîné. Il noue notamment une relation touchante avec une fillette et se confronte au passé face à son amie, incarnée par Valeria Bruni Tedeschi qui fait preuve de la sensibilité qu'on lui connaît.

De l'autre, Giovanni se retrouve soudain sous le feu des projecteurs. Aussi lettré que farfelu, il se démarque par sa négation des conventions de la politique et son refus de la langue de bois, sous l’œil fasciné du très bon Valerio Mastandrea. Si on regrette (un tout petit peu, pour le principe) que la maladie mentale soit une fois de plus utilisée pour des ressorts comiques, on appréciera le message qui semble dire que les marginaux en ont peut-être bien plus dans la tête (et dans les actes) que ce qu'on voudrait laisser croire... Ce personnage intéresse par la position incroyable et toujours fragile dans laquelle il se trouve, et Servillo le dessine avec humour et tendresse.

Au total, cette sorte de transposition de "Le Prince et le Pauvre" (ou du "Rat des villes, Rat des champs"...) fait mouche. Elle regorge de moments précieux, de petites pépites de cinéma, et si elle ne dépasse pas vraiment le stade de la fable, elle fait preuve d'une grande intelligence dans la narration. C'est la résolution qui le démontrera une fois pour toutes : la fin, ambiguë et géniale, parvient à sublimer le concept, à l'étendre au spectateur, à le tapisser sur toute la ligne. Avec elle, Andò signe une comédie mordante, construite et maligne.

jeudi 6 février 2014

"Nymphomaniac Vol. 2", Lars Von Trier

Mais si, souvenez-vous, on parlait déjà de la première partie avec force prétérition le mois dernier. Mais ça y est, la boucle est bouclée ; enfin, presque, parce que je suis curieux de voir la version longue, évidemment, et je vous en parlerai encore, évidemment.

Et donc avec cette deuxième partie vient le soulagement face à la question que je me posais la dernière fois : la conclusion sera-t-elle "c'est une catin diabolique" ou "c'est une femme libérée" (nooon ne chantez pas) ? Ouf, sans trop en dire, Von Trier semble avoir réellement maîtrisé sa misogynie avec le glacial "Antichrist", auquel il fait d'ailleurs une évidente référence ici. En revenant finalement sur ses huit chapitres, il leur offre une lumière nouvelle qui inscrit son ouvrage dans une optique, si ce n'est féministe à proprement parler, au moins concernée. On se contentera largement de ce discours, sans trop s'attarder sur la dernière minute qui relance des débats épuisés ; et on arrêtera d'en parler au risque de trop vous spoiler.

Parce que ce film vaut le détour, je pense : il est riche, de par sa longueur et de par son concept. La quasi-totalité de l'éventail de la sexualité humaine y est brossée, avec des perspectives souvent rares et édifiantes. Et Lars Von Trier ne semble pas prétendre dresser un portrait fidèle de la sexualité féminine : il a la sagesse de se cantonner à ce qu'il sait, et bien que ça ne lui évite pas de frôler quelques écueils du sujet à de nombreuses reprises, il parvient à ouvrir à de nombreuses réflexions, à naviguer entre le malsain et l'acceptable, à brouiller les pistes, à finalement prôner une forme de tolérance libératrice.

Cette deuxième partie est plus longue, probablement en raison du sixième chapitre qui paraît quasi-intégral, tant sa durée est indispensable à son côté souvent intenable. Ce film est moins littéraire, moins verbeux aussi que le premier tome ; il est plus violent, plus charnel, plus perturbant, mais la narration nous amène à penser que le chemin qu'elle suit était le seul empruntable. Si l'on n'atteint pas la toute-puissance de "Melancholia", tant dans le propos que dans la réalisation (bien que certains plans rappellent les compositions picturales de ce prédécesseur), de nombreux moments de grâce se profilent, souvent portés par l'incroyable Charlotte Gainsbourg, bien évidemment.

Au total, "Nymphomaniac" forme une œuvre inédite, originale, nouvelle. L'abord de la sexualité, contrairement à ce qui a été vendu, n'est que très rarement provoquant, il se fait plutôt dans la théorie introspective face aux craintes et aux interrogations qui nous réunissent tous. L'histoire de cette femme est aussi tragique qu'inspirante, aussi exceptionnelle que banale (comme le souligne la juste conclusion), aussi complexe que puissante. On y sent à chaque instant le regard tourmenté de son créateur génial qui, s'il se trompe parfois, s'il ne réunira pas forcément, fait preuve d'une sincérité bouleversante dans cette quête de l'intimité, aussi bien personnelle qu'universelle. C'est bien pourquoi oui : "Nymphomaniac" est belle.

mercredi 5 février 2014

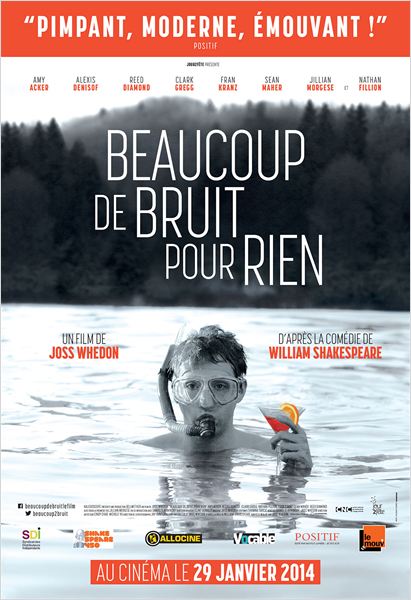

"Beaucoup de Bruit pour Rien", Joss Whedon (Much Ado About Nothing)

Alors OUI j'y suis allé en premier lieu pour Joss Whedon, en deuxième lieu pour Amy Acker, et seulement en troisième lieu pour Shakespeare. MAIS J'ASSUME TOUT.

Il y a une ambiance particulièrement légère, presque frivole dans ce film tourné chez Whedon lui-même avec toute sa clique habituelle d'acteurs adorés. On a cette enthousiasmante impression que c'est comme un projet de fin de soirée, un délire entre potes, un projet fait avec les moyens du bord, juste parce qu'on le peut - ce qui est la meilleure raison pour faire des choses. Mais le rendu est en fait bien plus professionnel que ce qu'on aurait pu croire : la mise en scène de Whedon est très sobre, mais aussi élégante dans son noir et blanc. Il surprend même par le soin qu'il apporte à la réalisation : s'il ne fait pas de miracle (il en a déjà commis quelques-uns), il fait preuve d'un bon goût très appréciable, tout en gardant ce délicieux regard sardonique et parfois absurde sur les choses.

Mais qui est ce Whedon dont votre bloggueur préféré parle comme si c'était son meilleur pote alors qu'on n'en entend jamais parler au cinéma ? Oh, juste le réalisateur de "Avengers" et DE PUTAIN DE "BUFFY" ET "ANGEL" ET "FIREFLY" (et "Dollhouse", mais bon je le mets en minuscules et entre parenthèses pour des raisons évidentes). Et c'est un dieu sur terre et en plus il est féministe et même s'il est roux je l'aime VOILA. Et là, il réunit tous ses petits potes de son Whedonverse (NON je n'ai pas inventé ce mot, googlez-le s'il le faut, nous les fans de Whedon sommes légion), c'est un vrai plaisir pour quelqu'un de mon espèce, un plaisir qui fait couiner toutes les cinq minutes : on retrouve Nathan Fillion (rendu célèbre par "Castle"), Tom Lenk (Andrew, que j'apprends à aimer alors que je re(rerererere)garde la septième saison de "Buffy"), Fran Kranz... Et

surtout et bien sûr le génial Alexis Denisof, et son alchimie éternelle

avec la sublimissime Amy Acker, actrice sous-estimée s'il en est et

dont la profondeur de jeu est une fois de plus prouvée ici.

Je ferme la fanboy-attitude, revenez ! Le texte de Shakespeare est évidemment un délice, intemporel, drôle, touchant, parfait, et son adaptation glisse facilement grâce aux facéties du réalisateur qui amène les procédés théâtraux au cinéma avec humour et amour. Cependant, quelque chose manque : on aimerait qu'ils aillent plus loin, tous ensemble, jusqu'au fond des choses. On ressent une bride, dans la sagesse de la mise en scène, dans la dérision dans le jeu, dans cette succession de jolies idées... On aurait aimé que la blague soit un petit peu moins privée, que le potentiel de cette bande d'amis explose davantage, qu'enfin l'infinité du talent de ces oubliés d'Hollywood soit exposé avec l'évidence qu'il mérite. Peut-être la prochaine fois, sûrement la prochaine fois.

|

| Jillian Morgese est presque le sosie d'Amy MAIS AMY EST LA PLUS BELLE |

Inscription à :

Articles (Atom)