Oui bon voilà. C'est genre l'histoire d'un mec qui ne poste pas sur son blog pendant super longtemps, paraîtrait-il qu'il est en stage et que tu comprends c'est compliqué (même si en vrai, il finit à 15h, ce qui est une sorte d'aberration pour l'externat au CHR, mais que bon, ça, personne n'a besoin de le savoir, à part ses camarades de promo pour bien leur donner la mort d'avoir choisi un stage de chir où tu as le droit de finir à 20h si tu as couché.), que ses études ne sont pas faciles (même si en vrai, il ne fait que colorier au Stabilo des listes jouxtant d'excentriques photos d'hémorroïdes (grands dieux, les recherches Google que je vais encore me taper avec des mots-clés pareils...)), qu'il doit aussi se consacrer au théâtre (même si en vrai, le talent, c'est évident, il l'a dans le sang), à l'amoureux (même si en vrai, leur histoire est depuis longtemps terminée, rapport à l'incapacité du sus-nommé à lui fournir le nombre nécessaire de visites sur ledit blog, chiffre unique garant de sa survie), et autres excuses parfaitement valides.

Mais la vérité, c'est qu'il était occupé à regarder DES FILMS DE GROS PEDE. Et comme ça vous a manqué et que la vague de suicides ainsi engendrée commence à faire un trou très inesthétique dans mon compteur de visites, il va vous en parler. Enfin, je. Moi, quoi. Bref. (Ceci n'est pas une pub pour Canal +, NOUS AVONS LE DROIT DE DIRE BREF SANS ÊTRE FAN DU GROS LOURDAUD PAS DRÔLE QUI SIGNE LA MORT DE L'HUMOUR DU TROISIEME MILLENAIRE.). Bon.

|

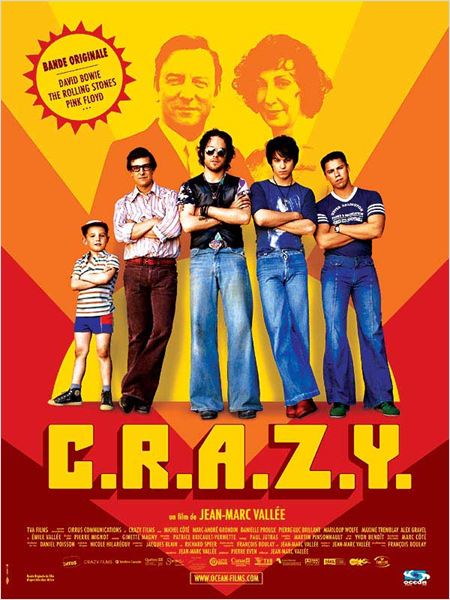

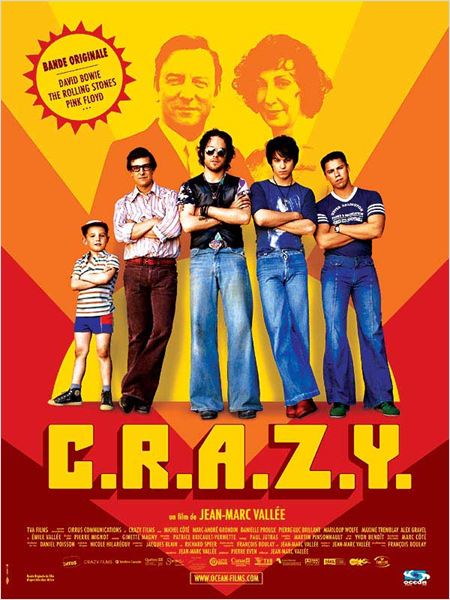

| C.R.A.Z.Y., de Jean Marc Vallée |

En tapant de mes longs doigts agiles le titre de ce film de gros pédé (disons FGP, ok, histoire de ne pas fatiguer lesdits doigts (hihi, lesdits doigts, les dix doigts, hihi)), je me rends compte que je me dois de vous parler du facteur "ah c'est pour ça que ça s'appelle comme ça!". (Nom plus musical à venir.) Vous savez, il s'agit de ce moment du film ou du livre où on vous montre pourquoi il s'appelle comme ça. C'est comme dans "Les poupées russes" de Klapisch : vous êtes allés voir ce film sans trop vous interroger sur le nom, vous le regardez, et soudain, on vous balance l'explication dans la figure. Et il y a alors une sorte de puissant rapport intrinsèque qui se crée entre vous et le film, comme s'il vous avait dévoilé son vrai visage. Il vous a demandé d'accepter son titre sans poser de questions, parce qu'après tout, c'est lui qui décide ; et au bout d'un moment, vous êtes assez proches pour qu'il vous révèle, comme une confidence sur l'oreiller, pourquoi il a été ainsi nommé. Et il ne vous le dit pas clairement, il évoque son sujet, il prononce les mots du titre, et soudain vous comprenez. C'est la magie du cinéma, un peu, quoi.

Vous l'aurez compris, ce film de gros pédé n°1 qu'est C.R.A.Z.Y. possède le facteur que je viens de vous décrire avec mon habituelle logorrhée dont vous vous êtes tant languis. Et en plus, cette révélation vient à la toute fin, alors même que vous ne vous étiez jamais posé la question, et c'est encore plus fort. D'autant plus que cela remet en perspective tout ce que vous venez de voir, soulignant le caractère avant tout familial, voire fraternel, de cette histoire. Car pour les moins pédérastes d'entre vous, sachez que C.R.A.Z.Y. suit la vie de Zachary, au sein de sa famille et de sa fratrie (quatre frères), alors qu'il essaie de trouver sa place, de déterminer qui il est, et d'accepter son homosexualité malgré le regard réprobateur de son idole de père.

Et ce film, une fois qu'on s'est habitué aux délicieux accents et formulations canadiennes, nous emmène au plus profond de ce long et douloureux processus identitaire. Par une réalisation intelligente et réfléchie, les différents repères de Zac sont constamment perdus et retrouvés, entre religion et rébellion, par un très puissant sens du symbolisme. Les peurs, les difficultés, les doutes du protagoniste sont retranscrites à merveille, aussi bien en tant qu'homosexuel (fif!) peinant à s'assumer, qu'en tant qu'enfant qui veut répondre aux attentes de ses parents. Le film évite alors un premier écueil en restant universel. (N'hésitez donc pas à contester mon appellation de FGP, c'est ce paradoxe qui m'habite.)

Tout repose sur un scénario intelligent qui navigue à travers les années sans jamais nous perdre en route ni nous ennuyer. Il est mis en scène avec une minutie qui permet de capturer tous les émois de l'enfance, de l'adolescence et du début de l'âge adulte. C'est en effet grâce à cette incroyable précision que l'on ne peut s'empêcher de se retrouver dans les bêtises enfantines, et la terrible lucidité qu'ont parfois les enfants; puis dans la folie des premières attractions, l'ambivalente relation des parents, l'enfer de la vie commune en famille, et l'errance post-adolescente pour régler une fois pour toutes les éternels conflits.

Si quelques passages apparaissent un peu inévitables dans cette exode temporelle, elle se paie cependant le luxe d'éviter la majorité des clichés du genre, grâce à l'adoption du point de vue nerveux d'un personnage principal parfaitement dessiné, et interprété à merveille par Marc-André Gondrin. Ne reste alors qu'une grande impression de réalisme, le tout plongé dans l'ambiance somptueusement reconstituée des années 70, faisant de C.R.A.Z.Y. un film sincère, beau et infiniment riche.

|

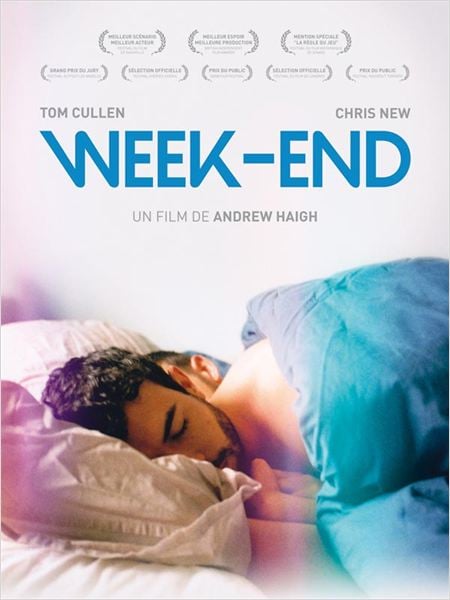

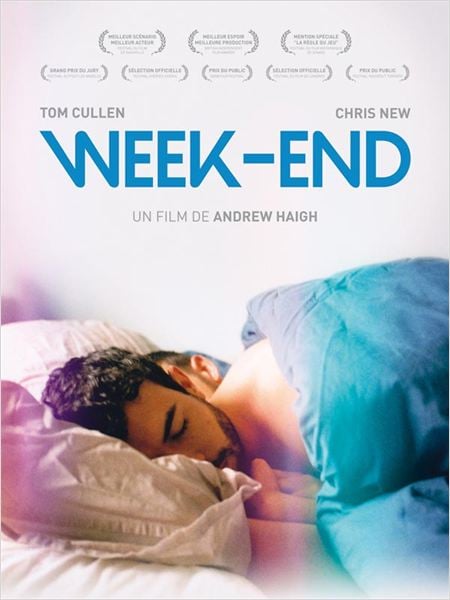

| Week-End, de Andrew Haigh |

Ce très joli film raconte une rencontre, comme des centaines de films avant lui. Une de ces rencontres dont on n'attendait pas grand-chose et qui se mue d'elle-même en quelque chose d'inattendu et d'inexorable. Une de celles qui ne demandent rien mais changent tout. La différence notable est qu'il s'agit de la rencontre de deux hommes, comme il y en a encore finalement très peu.

Tout le film baigne dans ce que beaucoup appelleraient "la question homosexuelle". Les réflexions des personnages autour de leur sexualité, leur communauté et leur identité sont passionnantes et profondes, et parleront sans doute à tous les LGBT. A travers les mots des deux protagonistes, les points de vue s'opposent et se rejoignent, se nuancent et se répondent. Sont parfaitement mises en scène des réactions fréquentes : l'homosexuel qui croit s'assumer mais se cache encore en fait face à celui qui s'est tellement battu qu'il finit par créer lui-même des fossés, à force d'avoir dû en enjamber. L'homosexualité est dépeinte comme elle l'est entre homos : évidente, normale, attendue, mais fondée sur une souffrance commune.

On observe la frénésie avec laquelle ces hommes qui font tout pour que ce trait de leur identité ne soit rien de plus que ça aux yeux de la société, s'obsèdent paradoxalement sur cette même caractéristique. Comme ils sont forcés par les autres à devoir toujours en parler pour qu'un jour, on n'ait plus besoin d'en parler. Là où le film réussit le mieux, c'est qu'il n'y a là aucun militantisme excessif ni aucune revendication vindicative. Le film sait qu'il n'est pas adressé aux homophobes et ne prône pas directement l'ouverture : il s'adresse plutôt aux homos ou aux gay-friendly en montrant les violents conflits moraux que les individus jugés différents intériorisent même s'ils s'en défendent. Une réussite psychologique fondamentale.

Au-delà de ça, "Week-end" marque par le réalisme de ses dialogues. Il fait partie de ces films qui parviennent, à la manière d'un Allen ou d'une Delpy, à capturer la spontanéité des conversations de la vie réelle, loin de l'alternance calculée de répliques récitées. C'est ainsi la performance des acteurs qu'il faut saluer : Tom Cullen campe un Russell contrasté, complexe et captif, tandis que Chris New offre un Glen multidimensionnel, à la fois confiant et blessé. Par ailleurs, la réalisation enchaîne des plans intimistes et furtifs, subjectifs et émus, tandis que la mise en scène crée un univers tamisé, un peu grisâtre et froid, mais assez accueillant.

Dans ce contexte, la jolie relation qui se dessine entre les personnages fleurit : on la suit alors qu'elle s'intensifie à chaque minute. Elle possède la force de l'évidence tout en apparaissant irrémédiablement éphémère par nature. Il y a une sorte de lente urgence dans l'attachement des personnages, dont on tombe amoureux en même temps qu'eux-mêmes l'un de l'autre grâce à la distillation réfléchie des informations à leur sujet. Ainsi, lorsque la fin arrive, on ne sait pas ce que l'on souhaite le plus... Mais le choix que le scénario prend semble, d'une manière ou d'une autre, le bon, et fait de ce récit l'une des rares premières pierres de la collection des films d'amour qui se trouvent être entre deux personnes du même sexe, tout comme ses personnages eux-mêmes regrettent de ne pas en voir plus. Il apparaît alors comme un message d'espoir envers les homos, et un message d'amour envers tous.