Eh oui me revoilà... Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous abandonner ? Tant de matraquage publicitaire, de plébiscite pour votre fidélité, d'ingéniosité dans l'écriture et l'élaboration afin de vous rendre aussi dépendants que vous l'êtes aujourd'hui, et je vous laisserais seuls, affamés, en manque ? Allons bon. Vous me connaissez désormais assez pour savoir que je ne suis pas comme ça, moi. Bon. C'est juste qu'après savants calculs, j'ai réalisé que je menais en fait neuf vies. Un peu comme les chats, mais plus, et tout en même temps. Et le blog ne fait partie que de l'une d'entre elles. En attendant je sauve des vies moi Madame ! Je suis un Dokeuteur, un Externe, le Bas de la Chaîne Alimentaire, sans moi et ma capacité hors-pair à m'assoir dans un coin, c'est tout le CHR qui ne peut pas tourner. Alors vous comprenez bien que dans de telles conditions, vous êtes bien mignons, mais il y a plus urgent. Mais revenons donc à nos moutons, voulez-vous. Vous êtes épuisants à ne penser qu'à vous, ici on parle de cinéma, sapristi (si je puis me permettre) (et d'ailleurs je le puis étant donné que c'est chez moi ici. Arrêtez toute cette familiarité c'est épuisant je vous dis!). (BON JE PLAISANTE JE VOUS AIME REVENEZ SUR MON BLOG JE SUIS DÉSOLÉ DE VOUS AVOIR LAISSÉS NE PARTEZ PAS!)

Ahem, ahem. Je disais donc.

Je suis parvenu à m'extirper des obligations des huit autres vies suffisamment longtemps pour quelques séances de cinéma ce mois-ci. Celle dont je vais vous parler aujourd'hui est, comme vous le savez si vous n'avez pas perdu vos habitudes futées de lecteur avide qui pense à lire les titres, "Toutes nos envies". C'est un film de Philippe Lioret, mais ça, je ne l'ai su qu'à la fin, lors du générique. Cela m'a fait bizarre, moi qui avais été tant bouleversé par "Je vais bien, ne t'en fais pas" à l'époque. Cette fois, on parle de la maladie (encore une tumeur au cerveau, je propose de l'élire Maladie Cinématographique de l'Année après

ça et

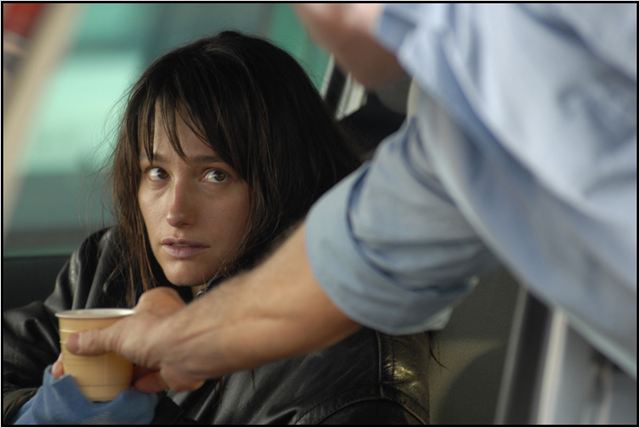

ça) : Marie Gillain interprète une jeune juge qui tombe gravement malade et décide de préparer discrètement son grand départ en réglant ses affaires familiales et professionnelles, qui finalement se rejoignent, en puisant sa force dans une relation qu'elle développe avec un juge âgé et aigri.

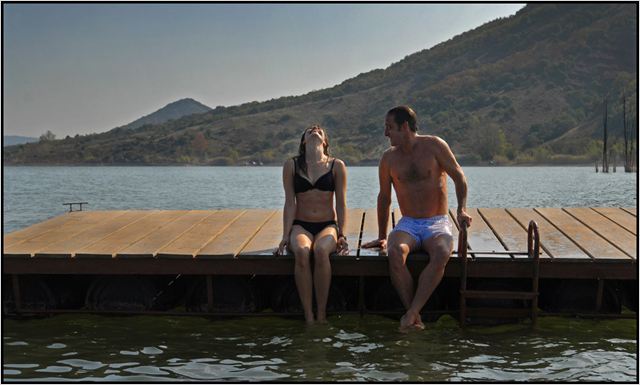

Le premier attrait du film réside dans cette relation, parfaitement dépeinte grâce à des acteurs compétents : Vincent Lindon livre une performance des plus impeccables, tissant un personnage au juste milieu entre le brut et le sensible, tandis que Marie Gillain s'oriente vers une spontanéité sincère, parfois maladroite mais toujours étonnamment juste. Son allure fragile à la Charlotte Gainsbourg lui confère un avantage conséquent pour le rôle, pour lequel elle a été choisie à merveille. C'est donc une relation entre un homme et une femme qui est ici décrite : et le film évite le grand écueil qui le menaçait, en ne caractérisant jamais cette relation. Elle ne tombera jamais dans une définition trop simple, préférant montrer un lien indicible, au-delà des conventions sociales. Un choix salvateur tant une autre direction aurait sans nul doute gâché le film. Ici, on ne retient au contraire que la sincérité, la simplicité et la beauté de l'union sobre entre deux êtres perdus.

Le film repose également sur un scénario assez bien ficelé, puisqu'il alterne avec aisance entre les différents aspects de la vie de Claire : le penchant professionnel puisqu'elle se bat, avec l'aide de Stéphane, contre le surendettement, avec une retombée bientôt nationale de son affaire, et le penchant personnel, car cette affaire juridique devient rapidement plus intime. C'est sans pathos que Claire va cacher sa maladie à tout le monde et se préparer lentement à partir. Dans ce portrait d'une femme forte et décidée, les moments où sa tristesse et sa faiblesse ressurgissent n'en sont que plus frappants, voire déchirants, notamment lorsqu'elle organise quelque peu le renouveau de la vie de son mari (mention spéciale au fort mignon Yannick Renier) après son décès imminent. En face, le juridique est traité avec clarté et de manière intéressante, toujours en écho avec les vies de Claire et Stéphane, dans leur combat pour sauver Céline, interprétée par Amandine Dewasmes dont le jeu manque parfois un peu de nuance. La résolution de ces histoires ne sera pas des plus surprenantes, mais sera assez juste.

Tout comme "Je vais bien, ne t'en fais pas", "Toutes nos envies" bénéficie donc d'un scénario simple mais cruellement efficace, d'un sujet fort et de dialogues émouvants, mais souffre aussi des quelques défauts de Philippe Lioret. En effet, la réalisation témoigne d'une simplicité souvent outrancière, voire parfois maladroite, quand des gros plans se voulant anxiogènes se révèlent inefficaces. La photographie, toujours un peu froide, laisse un souvenir plutôt dilué des images du film. Fort heureusement, ce manque de style, en vertu de sa simplicité même, a pour avantage de ne pas trop se faire remarquer, et donc de ne pas trop entraver le film. On regrettera simplement l'absence de prise de risque ou d'originalité à ce niveau, qui a le malheur de teinter l'ensemble du métrage avec des airs de téléfilm, en retentissant sur les autres aspects de la production...

Au total, Philippe Lioret offre une œuvre touchante, juste, un peu dure mais jamais cruelle, avec un scénario qui, bien que sans trop de surprises, sait éviter les pièges, et porté par les deux acteurs principaux, brillamment castés. Malheureusement, une réalisation trop banale peine à élever le film au-delà du "bon mélo français".